中国と日本のノーベル賞受賞数に大きな差、真相は想像よりはるかに複雑―中国人学者

拡大

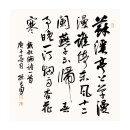

中国の国際関係学者、金燦栄氏はこのほど、「中国と日本のノーベル賞受賞数に大きな差、真相は想像よりはるかに複雑だ」とする論評を中国メディアの観察者網に寄稿した。

中国の国際関係学者、金燦栄(ジン・ツァンロン)氏はこのほど、「中国と日本のノーベル賞受賞数に大きな差、真相は想像よりはるかに複雑だ」とする論評を中国メディアの観察者網に寄稿した。

論評はまず、今年のノーベル賞で日本から大阪大特任教授の坂口志文氏が生理学・医学賞を、京都大特別教授の北川進氏が化学賞をそれぞれ受賞したことに触れた上で、「この結果を受けて、なぜ今年も中国人受賞者はいなかったのか、なぜ日本がまた受賞できたのか、賞の選考プロセスは公平なのかとの声が多く聞かれる」とした。

その上で、「これらの問題は、実はいくつかの基本的な事実を反映している」とし、「まず認めなければならないのは、西側諸国の基礎科学研究における実力は依然として強大で、多くの優れた研究者を輩出してきたということだ。中国はこの面で劣っている。日本人の受賞ラッシュは当分続くと予想される。私たちは虚心に学ぶ姿勢と冷静な態度を保つべきだ」との考えを示した。

論評は「日本の状況はやや特殊だ」とし、近年ノーベル賞を受賞した日本人研究者の研究業績の多くは20~30年前にさかのぼることができ、それは日本の1970年代から90年代にかけての国力向上期における継続的な取り組みと切り離せないと指摘。特に注目すべきこととして、日本政府が2001年の「第2期科学技術基本計画」において「ノーベル賞受賞者を50年間で30人生み出す」という目標を掲げたことを挙げ、自然科学3賞の日本出身の受賞者が00年以降だけで22人に上るのは紛れもなく科学研究への長年の取り組みの証しと言えるだろうとした。

論評は「中国人はノーベル賞をめぐって過度に焦ったり重視しすぎたりする必要はない。なぜなら、この賞の本質は、西側主導の評価体系の一部であり、必然的に西側諸国の戦略的利益に資するものであるからだ」とし、「中国にとって最も重要なのは、地道に努力を重ねて産業や科学技術、軍事、社会制度、人々の生活水準の総合的な発展を促していくことだ。私たちは、自らの道をしっかりと歩み、着実に前進していくだけだ。他人の評価については、成り行きに任せよう」とした。(翻訳・編集/柳川)

関連記事

日本人の受賞が神経を刺激、中国人が抱く「ノーベル賞コンプレックス」―シンガポール華字紙

Record China

2025/10/14

日本が「毎年」ノーベル賞を獲得する四大理由―米国華字メディア

Record China

2025/10/13

金属有機構造体で北川氏らにノーベル化学賞、中国メディア「産業化は中国が先行する可能性」

Record China

2025/10/10

なぜ台湾は日本のようにノーベル賞が取れないのか―台湾メディア

Record China

2025/10/10

日本人がまたノーベル賞、今年2個目=中国ネット称賛「本当にすごい」「敬服する」

Record China

2025/10/9

日本人がまたノーベル賞受賞、中国との「差」はどこに?―中国メディア

Record China

2025/10/8