スタジオジブリ 空と大地、人と動物のあわいに生まれた物語

拡大

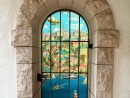

スタジオジブリは、1985年に宮崎駿監督、高畑勲監督、そして鈴木敏夫プロデューサーによって設立され、瞬く間に世界で最も影響力を持つアニメーションスタジオの一つとなった。写真は三鷹の森ジブリ美術館。

(1 / 3 枚)

スタジオジブリは、1985年に宮崎駿監督、高畑勲監督、そして鈴木敏夫プロデューサーによって設立され、瞬く間に世界で最も影響力を持つアニメーションスタジオの一つとなった。その誕生のきっかけは、公式にはジブリ作品に含まれないものの、物語性とテーマ性の基盤を築いた「風の谷のナウシカ」(1984年)の成功である。ジブリ作品は、緻密な手描きアニメーション、豊かに構築された世界観、心に響く物語、そして環境問題、平和主義、成長、人間性の複雑さといった社会的テーマへの洞察に満ちた表現で知られている。

【その他の写真】

スタジオ初期の代表作「天空の城ラピュタ」(1986年)は、その後の方向性を示した。圧倒的な空の描写とスチームパンク的な世界観を背景に、冒険と社会批評を融合させ、制御なき技術の危険性や純真さの喪失に迫る。飛行や空は宮崎の生涯にわたる飛行機への憧れと、自由への象徴的な希求を映すモチーフとして繰り返し登場する。夢を追い、境界を越え、登場人物が自らの限界を超えていく場として描かれることも多い。続く「となりのトトロ」(1988年)は、優しく心温まる物語で、子ども時代の純真さの象徴となり、スタジオそのものの象徴ともなった。子どもの驚きと優しさを描いた作品で、今やスタジオそのものを象徴する存在となった。同年、高畑勲監督は「火垂るの墓」を発表。戦時下の日本を描いたこの作品は、アニメ史上屈指の胸を打つ傑作として評価されている。

1990年代から2000年代初頭にかけても、ジブリは数々の名作を世に送り出した。「魔女の宅急便」(1989年)は、若い魔女が自立と自信を獲得していく姿を描き、「紅の豚」(1992年)は戦争、アイデンティティー、孤独をユーモラスで哀愁のある物語として描いた。高畑の「平成狸合戦ぽんぽこ」(1994年)は、都市化にあらがう狸たちを通じて自然破壊の問題を訴える。近藤喜文監督の「耳をすませば」(1995年)は、少女の創造力と自己発見を繊細に描いた青春物語であり、将来的に宮崎・高畑の後継者と目されていたが、1998年の死によってその道は絶たれた。その後「猫の恩返し」(2002年)では、「耳をすませば」に登場した猫の男爵バロンを中心に、女子高生が猫の王国へと迷い込む物語が展開された。ジブリ作品にはしばしば動物が重要な存在として登場し、守護者や自然の象徴として描かれる。単なるかわいい相棒ではなく、自然と生き物すべてのつながりを体現する存在である。

「もののけ姫」(1997年)は壮大なスケールと深い環境テーマで転機を迎え、続く「千と千尋の神隠し」(2001年)は世界的な現象となった。千尋が不思議な神々の世界に迷い込み、両親と自分自身を救う勇気を見出す物語は、アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、日本映画史上最高の興行収入を記録した。当時としては世代や文化を超えて人々を魅了し、消費社会やアイデンティティー、精神世界を重層的に描いた傑作とされた。「ハウルの動く城」(2004年)は、反戦メッセージと幻想的な映像に加え、ソフィーと魔法使いハウルの愛の物語を紡ぐ。2000年代には、宮崎吾朗監督(宮崎駿の息子)による「ゲド戦記」(2006年)が公開され、生と死、均衡をテーマにアーシュラ・K・ル=グウィンの小説を映像化した。

2000年代後半から2010年代にかけても挑戦は続く。「崖の上のポニョ」(2008年)は「人魚姫」を環境問題とともに再構築し、「コクリコ坂から」(2011年、宮崎吾朗監督)は高度成長期の日本を舞台に、歴史保存と近代化のはざまに揺れる青春を描いた。「風立ちぬ」(2013年)は創造の喜びと技術進歩の倫理的葛藤を描き、史実を重ねた異色の作品となった。宮崎の引退宣言と復帰を繰り返す中でも、スタジオは創造力を失わなかった。2023年公開の「君たちはどう生きるか」は、幻想的な映像と内省的な語りで、宮崎作品の集大成ともいえる世界を展開。2024年にはアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、同賞を2度受けた初の監督となった。

ジブリの作品群は、自由や夢を象徴する飛行機や空(「紅の豚」「風立ちぬ」)、自然の守護者としての動物や神々(「となりのトトロ」「平成狸合戦ぽんぽこ」「もののけ姫」「猫の恩返し」)といったモチーフに彩られてきた。環境問題は「風の谷のナウシカ」の腐海、「平成狸合戦ぽんぽこ」の都市開発との戦い、「もののけ姫」の森と神々、「崖の上のポニョ」の海洋汚染など、常に作品の根幹にある。また「火垂るの墓」では戦争による民間人の悲劇が描かれ、「紅の豚」では戦争の心的影響が示され、「風立ちぬ」では飛行機の設計技師の葛藤が中心に据えられた。ジブリの作品は、「風の谷のナウシカ」「天空の城ラピュタ」「もののけ姫」「ハウルの動く城」といった幻想的な世界から、「火垂るの墓」「コクリコ坂から」「風立ちぬ」といった歴史に根差した物語まで幅広く、さらに「となりのトトロ」「猫の恩返し」「崖の上のポニョ」「千と千尋の神隠し」のように、日常と伝承や魔法を織り交ぜた作品群も存在する。

音楽もまた、ジブリの魅力を支える要素である。初期の「天空の城ラピュタ」の「君をのせて」による冒険心、「となりのトトロ」の無邪気さ、「紅の豚」のジャズ調の軽快さと哀愁、「千と千尋の神隠し」の「いつも何度でも」の透明な美しさ、「ハウルの動く城」の「人生のメリーゴーランド」の幻想的ロマンス、「崖の上のポニョ」の明朗な主題歌、「コクリコ坂から」の「さよならの夏」の郷愁。「耳をすませば」では「カントリー・ロード」が物語に直接関わり、雫と聖司の関係を音楽が結び付ける。久石譲の音楽を中心に、藤岡藤巻、手嶌葵らの歌声が作品世界を広げ、ジブリは同時に久石音楽を世界的に広める役割も果たした。

近年もジブリは国内外で大きな文化的存在感を示している。2001年開館の三鷹の森ジブリ美術館では、背景画展が観客動員の多さから1年間延長された。今年、日本での「金曜ロードショーとジブリ展」、「ジブリの立体造型物展」や高畑勲展なども大きな集客を記録。海外でも上海でジブリの没入型アート展示など、数十万人単位の来場者を集めるイベントが続く。ジブリは、日本文化の象徴であると同時に、世界規模で愛される芸術現象であり、新たな観客を魅了し続けるとともに、長年のファンに深い郷愁を呼び起こしている。

■筆者プロフィール:柴思原

柴思原(柴田海)は、早稲田大学で経済学士号および政治学修士号を取得し、現在は同大学政治学研究科博士後期課程に在籍している。研究分野は政治社会学、比較政治学、世論調査。社会科学の研究を進める一方で、文学創作の分野では科学普及、文芸評論、詩歌を手がけ、これまでにエッセイ集や詩集を多数刊行している。

関連記事

「火垂るの墓」の清太とおばさんどっちが悪い論争が表すもの―中国メディア

Record China

2025/8/26

「紅の豚」が台湾で再上映へ、世界で唯一の記念チケットセットを販売―台湾メディア

Record China

2025/7/25

「耳をすませば」が台湾で5月29日より再上映、入場特典は香り付きポスター―台湾メディア

Record China

2025/5/26

「もののけ姫」に中国人から感謝の声=「前向きに生きることの大切さ教えてくれる」―中国メディア

Record China

2025/5/9

「もののけ姫」のあるキャラクターに見る宮崎駿監督の先見性―中国アニメブロガー

Record China

2025/5/4

宮崎駿監督が「もののけ姫」に忍ばせた優しさ―中国著名ブロガー

Record China

2025/5/2